浮世絵界の異才と言ってもいい人物を紹介しよう。

浮世絵界の異才と言ってもいい人物を紹介しよう。それが歌川 国芳だ。

歌川広重と同じ年に生まれた。海外にも影響を与えた広重であるが、国芳はそんな話は聞かない。

しかし江戸の人々からは絶大な人気を集め、楽しませたのは国芳であっただろう。

浮世絵界の異才、ファンタジスタ国芳

歌川 国芳(寛政9年11月15日(1798年1月1日) - 文久元年3月5日(1861年4月14日))は、江戸時代末期に活躍した浮世絵画家だ。浮世絵のジャンルを問わず、役者絵、武者絵、美人画、名所絵(風景画)から戯画、春画までさまざまなジャンルにを描いたことで知られる。

国芳の特徴といえばその発想とアイディアの奇抜さであろう。それはもはや浮世絵を超えたと言ってもいいほどだ。

海外もにもファンの多い歌川広重とは同年の生まれであるだ。東海道五十三次に代されるように広重は風景が中心である。

しかし国芳は様々なジャンルの浮世絵を描いた。

中でも歴史・伝説・物語などを題材にして描かれた浮世絵は、想像力と構成力、迫力など溢れ、国芳の魅力を引き出している。

そんな国芳は幼い頃から絵を学び才能を発揮する。

そして北斎や西洋絵画などにも影響を受けていく。

武者絵でブレイク

しかし浮世絵師として売れたのはそこまで早くなく30歳の頃だ。文政10年(1827年)頃に水滸伝(明代の中国で書かれた伝奇歴史小説)を題材にした一連の作品が人気となり"武者絵の国芳"として人気浮世絵師の仲間入りを果たす。

作品「水滸伝豪傑百八人之一個 扈三娘一丈青 」

鮮やかな色で戦う武人が描かれている。まるで現代のゲームのパッケージになってもおかしくないと話題になった。

このように江戸時代の人が憧れる異国のヒーローを鮮やかにダイナミックに描いたのだ。

作品 「浪裡白跳張順」

「通俗水滸伝豪傑百八人之壱人」は、文政10年(1827)頃から天保7年(1836)にかけて、約10年の間順次出版された人気のシリーズだ。画面全体の荒々しい躍動感と技巧を凝らした細部の工芸品的な美しさとが絶妙の均衡を保ち、国芳芸術の特長を余すことなく伝えている。

権力を批判する国芳

国芳は浮世絵で持って権力を批判したことでも有名である。そのきっかけは1830年、国芳45歳の時に起きた江戸幕府の老中・水野忠邦による天保の改革だ。天保の飢饉やアヘン戦争などの国際事情勢もあり幕府が財政の立て直しを図った改革だ。

しかしこの改革で、質素倹約と風紀粛正が求められ浮世絵は役者絵や美人画が禁止となる。

そんな弾圧に黙っていられない国芳は、浮世絵で批判をしたのだ。

作品 「源頼光公館土蜘作妖怪図」

平安時代の武士、源頼光と配下の四天王による土蜘蛛(つちぐも)退治を題材にした作品だ。しかし実はこの作品は天保の改革を批判した作品だと言われている。 右奥に見える人物が頼光ではなく将軍・徳川家慶だと言われており、土蜘蛛の妖術に苦しめられている。

それを気にも止めていない人物たちが源頼光と配下の四天王たちと思わせて、天保の改革の中心人物、老中・水野忠邦たちであると言われている。

そして絵に描かれている妖怪たちは改革によって禁止された物事が妖怪化しているのだ。

この浮世絵で国芳は幕府から危険人物としてマークされ、罰金なども言い渡されたりするが、江戸の人々からは喝采を浴び国芳は英雄となったのだ。

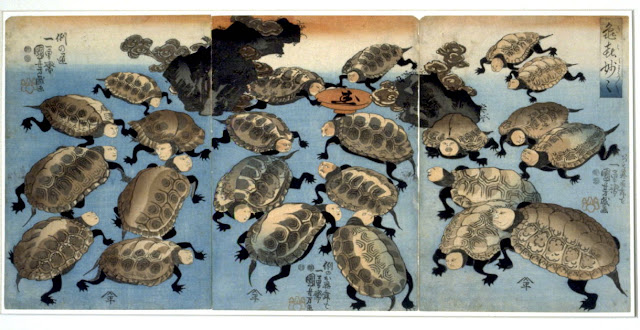

作品 「亀喜妙々」 1850年

こちらも天保の改革で役者絵が贅沢品として禁止された事に対して作られた作品だ。亀を描いているのが、その亀の顔が著名な役者の顔になっているのだ。

「役者絵でない、亀を描いただけ。」と言い訳をしたのだろう。

しかし見ての通り、、少し不気味だ。当時もきもいと言われ売れなかった。

猫大好き

国芳はまた猫好きとしても知られており。猫を描いた作品も多くある。自身でも常に猫を10数匹飼っていたと言う。

また猫の仏壇、戒名、過去に飼っていた猫の名前を記した帳まであった。

作品 「鼠よけの猫」 (1830年ごろ)

これを飾っておけネズミが家にでなくなるというおまじない。作品「流行 猫じゃらし」(はやりねこじゃらし)(1841年)

なんだかちょっと怖い猫や、擬人化された猫の作品も多い。現代の漫画やイラストにも通じる

国吉の浮世絵には、日本の漫画につながる表現を見ることができる。作品 「甲越勇将伝 武田家廿四将 三討死之内 諸角豊後守昌清」

敵を倒す様子が描かれる。まるで漫画の1シーンのようだ。作品「甲越勇将伝 本庄越前守繁長」

上杉謙信の重臣・本庄繁長を描いた武者絵。鉄砲の弾が盾にあたり破壊される。その様子を劇的に描いている。

迫力が強調され、現代の漫画にも見れる効果のようなものまで描かれている。

作品「六様性国芳自慢 先負」 文覚上人(1860年)

滝に打たれている人は文覚上人である。その滝の表現が迫力があり力強く描かれている。想像力溢れる妖怪

また不気味だが迫力のある妖怪も多く描いているのだ。。その作品も紹介しよう。作品 「相馬の古内裏」

大きなガイコツが人を襲っている。日本に伝わる「がしゃどくろ」という妖怪である。江戸時代の読本作家山東京伝によって書かれた「善知烏安方忠義伝」の1シーンを描いたものである。

滝夜叉姫妖術により呼び出されたガイコツが大宅太郎光国に襲かかるシーンである。

原作では人の大きさのガイコツだが、歌川国芳は1体の巨大なガイコツとして描いている。また医学的にも西洋の医学書を見て、ガイコツを細部にまで描いたと言われている。

おすすめ商品

ガイコツを描いた作品は他にも多くある、調べてみてはどうだろうか?

作品 「東海道五十三対 桑名 船のり徳蔵の伝 」

歌川国芳、広重、三代豊国の3人の人気浮世絵師が共演したシリーズだ。その土地に伝わる伝説や名物、物語などをだ題材にしたシリーズだ。桑名徳蔵という船乗りの伝説が描かれている。海に現れた怪物(海坊主?)にもビビらない桑名徳蔵の姿が描かれている。

水木しげるも参考にしてのでは思うような、不気味さもあり親しみもある妖怪が描かれている。

スカイツリーを予言

スカイツリーができたときには国芳がスカイツリーを予言していたと話題になった。作品 「東都 三ツ又の図」

それがこちらだ。この絵に描かれている謎の塔とスカイツリーの位置が完全に一致すると話題になったのだ。その高さは推定で25mほどあり、その正体はなんであるのか?多くの謎を呼んでいる。

井戸や油田を掘るためのやぐらではと言われているが、確実な正体はわかっていない。 http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65669753.htm

ユーモアのある面白い絵

かっこいい作品や怖い作品もだけでなく、ユーモアに溢れた作品も描いているのだ。作品「人をばかにした人だ」

|

| 説明を追加 |

確かになんだがバカにされているような感じもするのである。

作品「金魚づくし」 酒のざしき ぼんぼん にわかあめんぼう

国芳は金魚と猫が好きで、金魚の作品も多く描いている。その金魚はまるで人間のように描かれているのだ。金魚を擬人化し江戸の庶民の生活を描いた作品だ。国芳の金魚づくし9枚紹介!(準備中。。coming soon)

金魚づくしは全部で9枚のシリーズだ。しかし浮世絵は2枚1組でつくられる事が多く、10枚目があるのでは?と言われているが発見されていない。

作品「なまず」

猫で文字が描かれている。なんと書かれているかわかるだろうか?それは単純に人々絵を楽しませるためや、クイズ感覚で楽しむものだ。

何が描かれているのだろうと楽しむものであった。

まとめ

国芳の作品は多くのジャンルに渡り様々なテイストの絵が存在する。調べれら調べるほど奥が深く新たな面が見えてくのだ。国芳のスマホケース販売中!ミライノシテン.store

彼が描くものは人々を楽しませる題材や構図に徹底されているのである。国芳が描いた作品やそのスタイルは確実に今の日本にも引き継がれていると感じた。

スポンサーリンク

スポンサーリンク