浮世絵と言えば葛飾北斎や歌川広重などが有名だ。しかし江戸時代の文化というイメージがあり、明治や大正以降のイメージはない。

だが浮世絵は滅んだ訳ではなく、明治時代にも浮世絵はあった。

そんな時代の浮世絵画家を紹介しよう。

明治の浮世絵、新版画家 川瀬巴水

明治時代は知っての通り文明開化と言われ、絵画だけでなく多くの場面で欧米の文化が入ってきた時代だ。そのなかでいくつかの日本文化は滅んだ時代でもある。そして浮世絵もそんな時代の影響を受け、衰退の道を辿っていた。

そんな時代のなかで浮世絵をもう一度復興しようとしたのが、明治30年頃から描かれたの新版画というジャンルである。

その新版画を確立したと言われる人物こそ

川瀬巴水(かわせ はすい)なのである。

川瀬巴水は1883年、東京府芝区、現在の港区に生まれた。本名は川瀬文次郎という。

10代から画家を志し、日本画や洋画も学ぶ。一度は実家の家業を継ぐも画家の夢をあきらめきれず絵画の世界に戻った。

しかし洋画の世界では挫折をし、日本画の世界でも師の鏑木清方が得意とした美人画で行き詰まりを感じていた。

そんな時に出会ったのが、伊東深水の版画「近江八景」であった。その作品に影響を受けたは巴水は版画家に転向することを決めた。

当時、浮世絵は衰退の一途をたどっていたが巴水は多くの風景版画を制作し、独自の詩的な風景版画を完成させていった。

そして浮世絵版画である新版画を確立し、

近代風景版画の第一人者になったのだ。

また巴水は日本各地を旅し、その旅先の風景の版画も数多く残している。

日本的な叙情的な風景を描いた彼の作品を見ていこう。

木場の夕暮れ (1920)

現在の東京江東区の木場を描いた作品だ。電柱と電線が描かれている風景だ。夕日の中に電線の細いシルエットが映える。

木場はかつて木材の貯蔵や切り出しを行っていた場所だ。

このころもそうだったのか?川に木材が浮いているのがわかる。

おすすめ商品

この作品は「東京十二題」という東京の風景を描いたシリーズの一つである。

このシリーズでは東京の観光名所ではなく、

巴水が生まれ育った東京のなにげない風景を描いたシリーズだ。

そしてこの作品も木場という今でもピンとこない場所を描いている。

しかし僕は一番好きな作品だ。

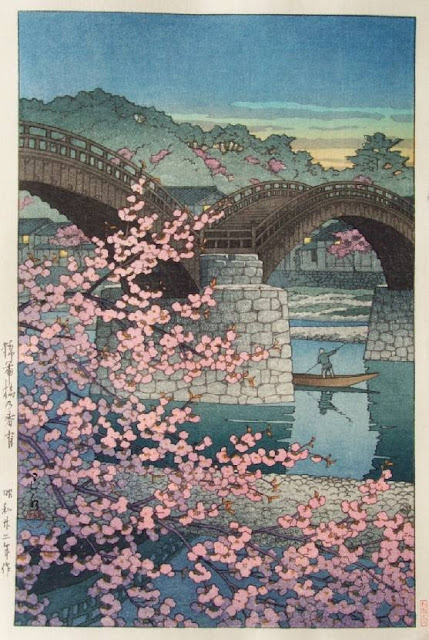

錦帯橋の春宵 (1947)

今も残る観光名所の風景も描いている。その一つがこちらの山口県の錦帯橋だ。江戸時から日本三名橋の一つであった錦帯橋を描いた。

桜が手前に描かれ、奥に錦帯橋が見える。春の雰囲気と奥行きを感じる作品だ。

新版画の特徴として、江戸時代の浮世絵に比べ色彩が豊かで奥行きを感じる。

まだカラー写真がなかった時代の白黒の写真ではわからない、空気感も伝えてくれるようだ。

厳島之雪 (1932)

広島県宮島の雪景色である。こんなに瀬戸内で雪が降るのは今でははほぼないだろう。当時でも珍しかったか?

大阪道頓堀の朝 (1933)

今では若者が飛び込むことで有名になってしまった大阪の道頓堀の風景だ。今の道頓堀からは想像もできない清々しい雰囲気を感じる。

それでも川のすぐそばまで家が来ているのは、のちの道頓堀を想像させてくれる。

上州法師温泉(1933)

群馬県利根郡みなかみ町にある法師温泉の法師の湯を描いた。気持ち良さそうに温泉に入っている。

今もある温泉なのだろうか?

富士川 (1933)

浮世絵といえば富士山だが、巴水も富士山をいくつか描いている。富士山と富士川を描いた作品だ。

美しい富士さんだ。

北斎の赤富士に比べ、夕日が柔らかく当たりよりリアルに感じることができる。

裾野附近 (1930)

もう一つ富士山を。富士山に雲がかかり、より背景の空がの美しさを感じることができる。

荒川の満月 (1929)

今の赤羽あたりの荒川を描いた作品だ。おそらくそれほど裕福でない家が川のそばに建っている。もう都会では感じることができなくなった、月の明るさを感じる作品だ。

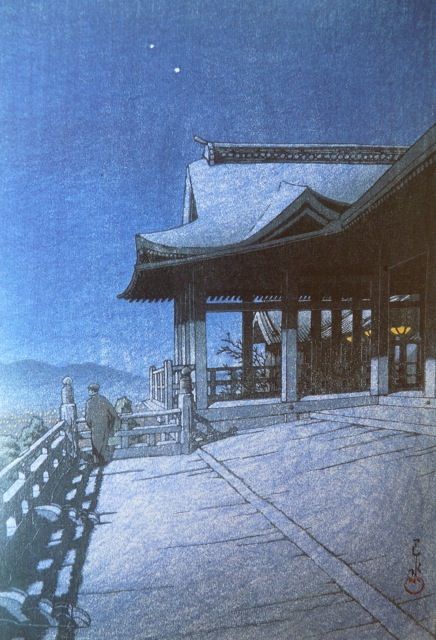

京都清水寺 (1933)

月夜の作品が多いのであろうか?こちらも月夜の清水寺の様子だ。1人の男が景色を見てるが、この男は巴水自身であるという。

この時代の清水寺からは何が見えたのだろうか?

まとめ

巴水は日本よりも海外の方が知られているという。葛飾北斎、歌川広重、そして川瀬巴水なのだ。あのスティーブ・ジョブズも巴水の作品が好きで集めていたとか、、

おすすめ商品

本当かどうか定かではないが、ジョブズが魅了されても不思議ではない美しい作品であることは間違いないであろう。

参照元:http://blog.livedoor.jp/sano_ceo/archives/37380409.html

スポンサーリンク

スポンサーリンク